お急ぎの方はお電話から

03-6240-0422

〜プロが知っておくべき強度と美観の話〜

オリジナル紙袋を作成するときに必ず出てくる言葉が「口ボール」と「底ボール」。

名前は地味ですが、実は袋の寿命や見た目を大きく左右するキーパーソンです。

今回は、この「脇役二人組」の実力を徹底解説します。

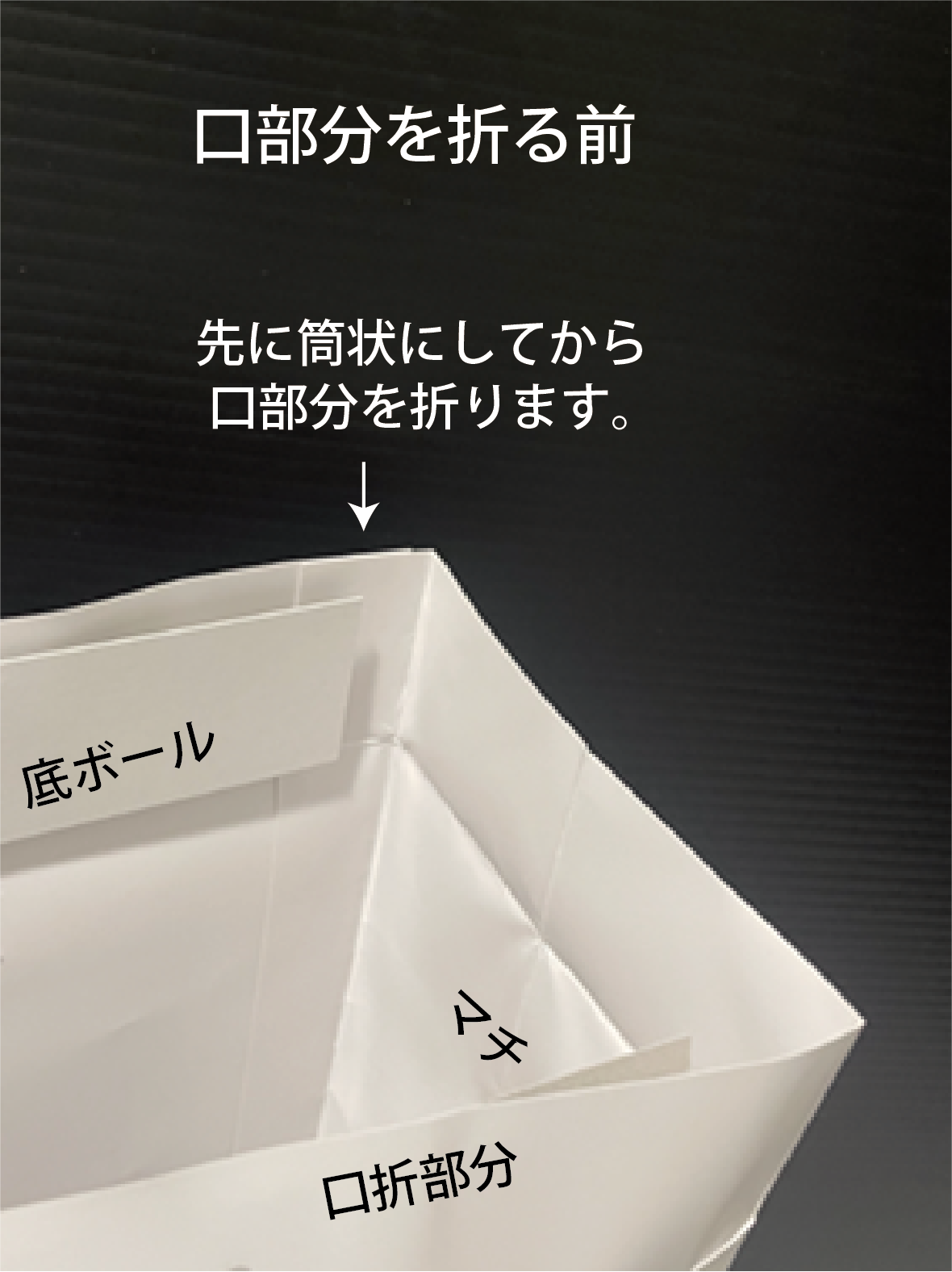

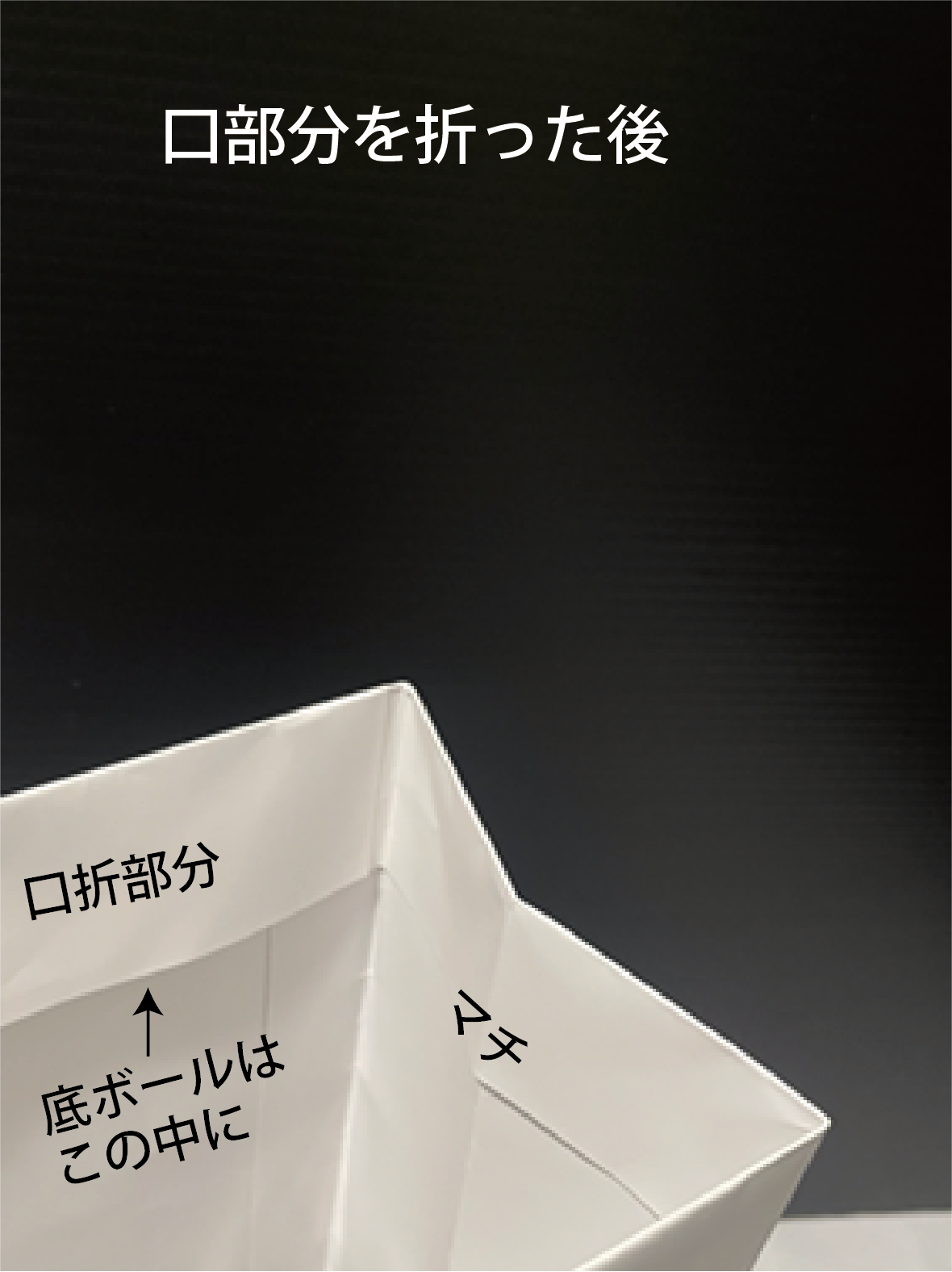

口ボールとは、紙袋の口部分の折り返しに仕込まれるボール紙のことです。

結論から言えば、輪転式を除き必ず必要です。

理由は明確で、袋の強度に直結するからです。穴あけ式紙袋では、ひも穴をあけて団子結びで抜けないようにしてるわけですが、本体の紙だけでは強度が不足し、重量物を入れた際に紐が抜けるリスクが高まります(いやほぼ抜けてしまうでしょう)。とくに振動や衝撃が加われば、3kg未満でも破損することがありますので穴あけ式でもOFJ式でも、ターントップのようなひもの付け方でも同様、口ボールは必須となります。

一方で、輪転式紙袋のみ例外です。輪転式はコスト効率を最優先した方式で、ロール状に用紙に印刷していく際には口部分の折り返しのスペースを設けることがありません。そのため口ボールを入れることはせずに、ひもは台紙に取り付けられた状態で内側の胴体に直接貼り込まれます。抜けにくい構造ではあるものの、長時間の重量物保持を想定していないため、百貨店などで二重袋にして補強されるのはこの理由によります。

底ボールは、紙袋の底に敷き込むボール紙です。こちらは必須ではありませんが、用途によって必要性が高まる要素です。

中に入れるものが多岐に渡るのであれば、基本的には入れるよう推奨しております。

また弊社の価格シミュレーションでは、底ボール代は標準には含まれず、規格サイズで1枚あたり+7円(2025年8月現在・税別)で追加可能です。用途・予算を踏まえて選択いただく形を取っています。

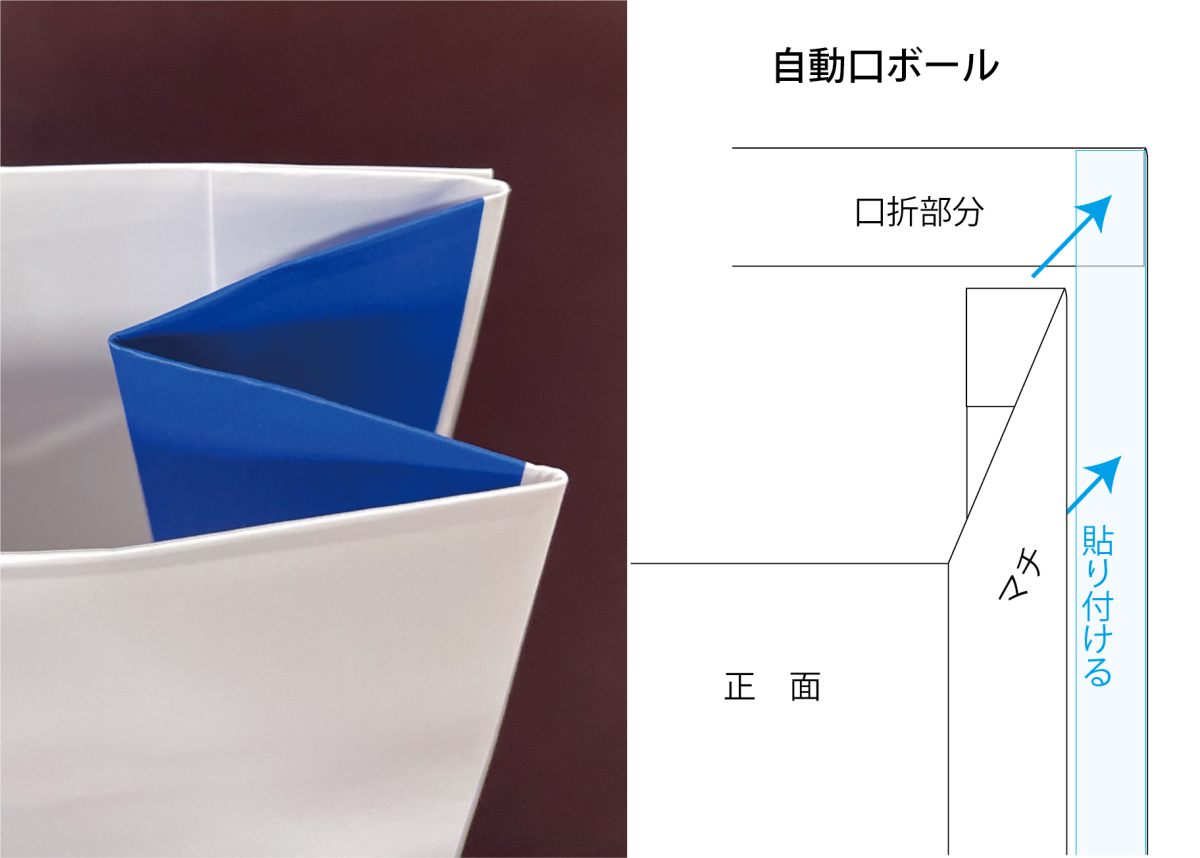

口ボールの挿入方法には「通常の口ボール」と「自動口ボール」があります。

弊社では製袋方法とデザインとの整合を必ずチェックし、問題がないよう調整した上で製造を進めています。

底ボールの挿入方法にも2種類があります。

投げ込み方式には、

といったメリットがあり、特に1,000枚超の大量発注時に有効です。

一方で、初期状態では底ボールが固定されていないため、利用者側でのセットが必要になります。

口ボール・底ボールは「補助的な部材」と見なされがちですが、袋の強度や美観を左右する重要な要素です。

弊社ではこれらの仕様を必ずご案内し、お客様の用途・数量・ご予算に応じた最適な方法をご提案しております。仕様に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。